10月14日(火)に開催されました中勢支部10月例会は、株式会社栄屋理化 専務取締役の宮木 純氏にご登壇いただき、「いつか社長」の私が今学んでいること ~同友会で築いた「未来の経営者」への道~と題して、後継者としての課題や取り組み、そして同友会での学びを通じて築いた経営理念についてご報告いただきました。

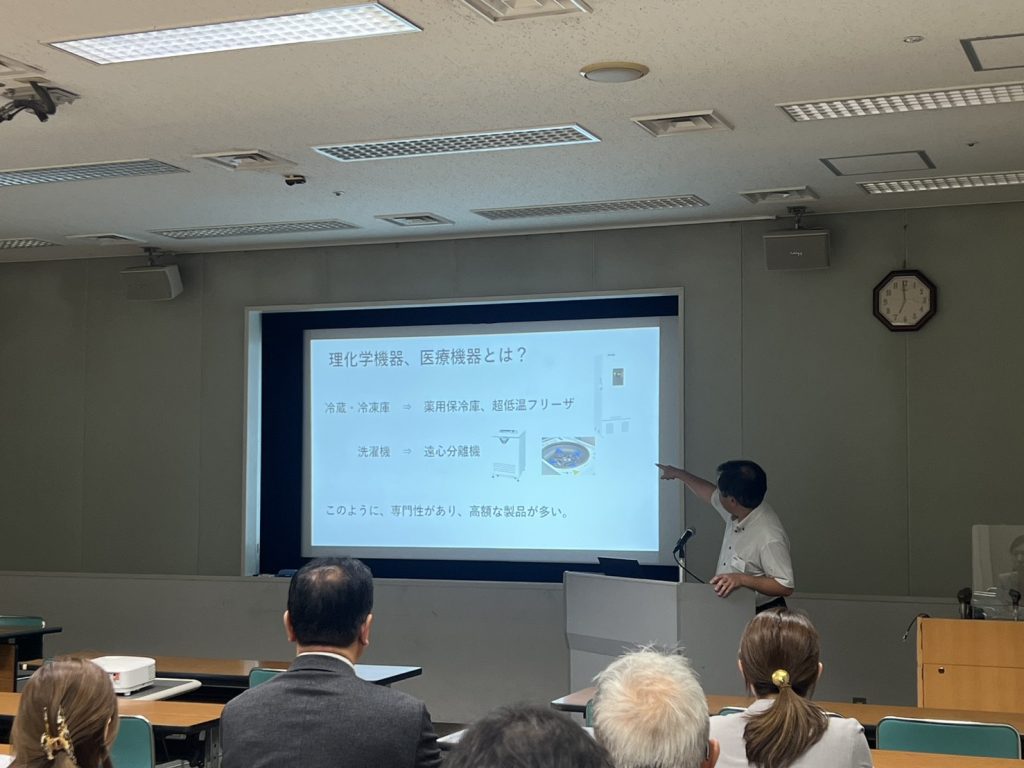

宮木氏が務める(株)栄屋理化は、昭和27年(1952年)に祖父の宮木三郎氏によって創業されました。業務内容は、理化学機器や医療機器、消耗品の卸売販売とメンテナンスの提供。取扱製品は、家庭にある器具(大さじ、秤、冷蔵庫、洗濯機など)と原理は同じでも、専門性が高く、高額な製品が多いという特徴があり、これらの高額な機器の故障時の一次対応や保守契約の提案を通じて、顧客の安定稼働を支える重要な役割を担っています。

しかし、業界は研究予算の伸び悩みや、大手商社の参入による価格競争の激化に直面しており、輸送技術やインターネットの発達により、かつて卸売業者の付加価値であった在庫や人脈の価値が低下し、業界再編の危機に瀕しているという現状が説明されました。

また、社内においても、先代社長が社外活動(団体活動)に多くの時間を割き、社会的な地位は向上したものの、社内の評価制度が不透明であるなど、内部環境の改善が遅れ、社員の不満や将来への不安が溜まっている状況にあると率直に分析されました。

営業経験を通じた自己変革

宮木氏は、子供の頃からの夢であった研究者の道を、論文作成に必要な英語の壁に直面し挫折したのち、会社を継ぐことを決意し2年間、島津製作所へ出向しました。出向先ではソリューション営業という、顧客の「解決したい課題」を聞き出し、それに合った製品を提案する手法を学びました。

自社復帰後、引継ぎやマニュアルがないという厳しい環境の中で、当初は過去の研究経験を活かした提案が顧客のプライドを傷つけ、反発を招き、数字が落ち込むという悪循環も経験されました。約5年間粘り強く、顧客の困り事に対するコンサルティングや、新しい情報提供を続けた結果、顧客の研究の本質を理解した上で的確な提案ができるようになり、競合との差別化に成功しました。その結果、他社と比較されることなく単独指名で依頼が来るようになり、さらには自社が扱っていない製品の修理相談まで受けるなど、顧客との強い信頼関係を築くに至りました。

達成感と「人の幸せ」の追求

この経験を通じて、宮木氏は営業担当者として大きな自信と満足感を得ることができ、「達成感」や「やりがい」が幸せな人生を送るために必要なものであると気づかれました。さらに、故人となった祖父(創業者)が、生前「他人が喜ぶことや役に立つこと」をやり続け、「思い残すことはない」と語っていたというエピソードに触れ、「自分のやりがいをやり通すことが人の幸せ」であるという確信を得ました。

そして、7年間の同友会での学びを総括し、宮木氏が考える経営理念として、「人の幸せを追求すること」を掲げました。これは以下の三つの幸せを追求することに繋がります。

- 顧客の幸せ: 研究や事業の成功を支援し、真のパートナーとして価値を提供し続けること。

- 従業員の幸せ: 業務を通じて、一人ひとりが成長し、やりがいや達成感を感じられる職場環境を創造すること。

- 関わる人すべての幸せ: 取引先、地域社会、家族まで、関わるすべての人々の幸福を大切にすること。

宮木氏は、これらの三つの幸せの追求こそが、持続可能な企業経営の根幹であると締めくくり、今後この理念を従業員と共にブラッシュアップしていく決意を述べられました。

<参加者の学びのポイント>

報告後のグループ討論では、「あなたにとってのやりがいとは何ですか?またそれを得るためにどう工夫していますか?」というテーマで活発な意見交換が行われました。

参加者の皆さまからは、宮木氏の報告や経営理念、そして後継者としての道のりについて、多くの気づきや共感のメッセージが寄せられました。

- やりがいと他者貢献の連鎖

- 仕事のやりがいは、成果から得られる自信や満足感に繋がるという宮木氏の考えに共感する声が多数聞かれました。

- 「他人が喜ぶことをする」という創業者の思い、そして「人の幸せを追求する」という理念は、やりがいとは幸福の追求であり、特に社員の幸せが重要である と再認識するきっかけとなりました。

- 「自分自身が楽しんでいないといけない」と感じ、関わる人すべてが幸せを感じられるような仕組みづくりを考えたいという意見もありました。

- 付加価値の向上と差別化

- 卸売業として、価格競争以外の部分でいかに付加価値を付け、競合と差別化するかが喫緊の課題であるという分析は、多くの経営者にとって学びとなりました。

- 顧客からの見積もり依頼を単なる取引としてではなく、顧客の課題解決のための相談機会として捉え、自社に落とし込む重要性を再認識する参加者もいました。

- 経営者・後継者としての姿勢

- 宮木氏が失敗や苦難を包み隠さず報告されたことに対し、「失敗も全てプラスに変えて前進していきたい」という前向きなメッセージや、「成功だけでなく失敗も教えてもらい、自社に使える事や形を変えて進化させ取り組みたい」といった決意が示されました。

- 経営者として、社員がやりがいに繋がる何かを経験する機会をどう作るかが大切である、また「従業員の幸せ」のために自身ができることを追求したい という具体的な決意を表明する方もいらっしゃいました。

宮木氏の誠実で力強いご報告は、後継者としての「後継ぎ意識」ではなく「未来の経営者」としての決意や、個人としての成長と事業理念の繋がりを深く理解する貴重な機会となりました。宮木氏のカラーを活かした栄屋理化の今後の発展が楽しみです。

宮木様、素晴らしいご報告をありがとうございました。